2025年6月23日(月)、市民活動・NPOセンター主催の「まちづくりのすゝめ2025〜チラシデザイン講座」をメイトム宗像 多目的ホールで開催しました。市民活動に携わる方や各地区コミュニティ・センターの広報担当者など60名ほどが参加しました。

「まちづくりのすゝめ」とは?

市民活動やまちづくりを実践するときに役立つノウハウを学び、これからの活動に活かすための講座です。2025年度は「ツール編」「スキル編」「デザイン編」「実践編」のテーマで開催。

講師の紹介

講師は、Mohri Designの毛利清隆さん。宗像市はもちろん、他市でも数々のデザインを手がけているプロの視点から、チラシの「伝わりやすさ」を高めるコツを、具体的な事例を交えながら伝授していただきました。

講義スタート!

いいデザインは、「誰に・何を・どう伝えるか」から始まる

毛利さんがまず伝えたのは、「デザイン=センス」ではないということ。

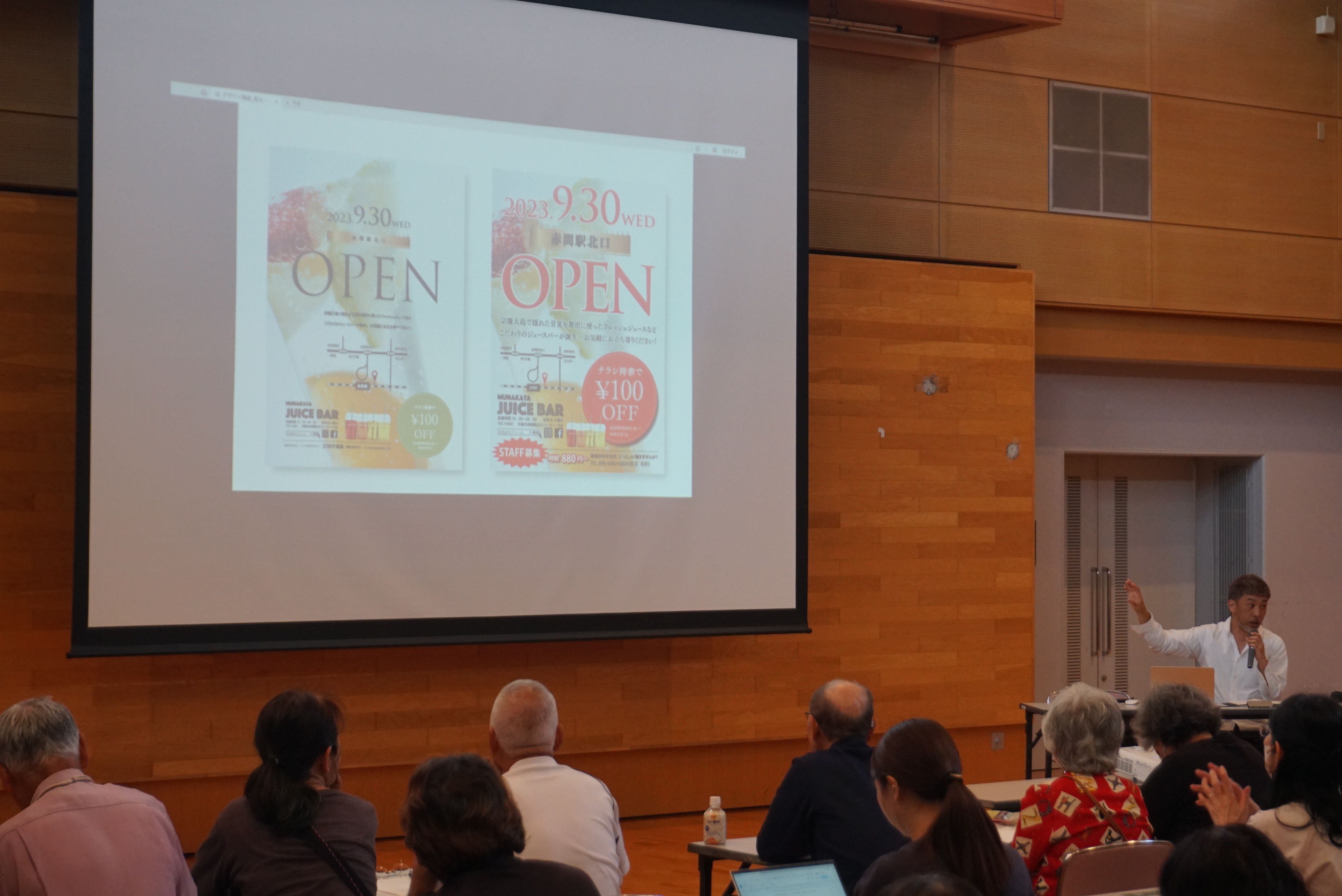

「誰に」「何を」「どんな雰囲気で」伝えたいのか――。その設計がなければ、いくら見た目を整えても意味がないといいます。チラシや広報紙では、対象者の年齢や関心に応じて、文字サイズや配色、写真の選び方が大きく変わってくることを、実際に作成したチラシとともに説明していただきました。

プロの手法に学ぶ「整える・揃える・目立たせる」

講座の中盤では、**「整える」「揃える」「目立たせる」**という、毛利さんが大切にしている3つのデザイン原則についてお話していただきました。

- 整える:文字や写真の配置、余白の取り方を意識することで、読みやすく洗練された印象に。

- 揃える:フォントサイズ、文字間、行間をきちんと揃えることで、情報にリズムが生まれ、信頼感が増す。

- 目立たせる:すべてを目立たせようとせず、「一番伝えたいこと」にだけ変化(サイズ・色・配置など)をつける。

たとえば「文字が多すぎてごちゃごちゃして見える」という悩みには、「内容を削らなくても、見せ方を変えればスッキリ伝えられる」というアドバイスが。「空白は余白ではなく“間”」といった言葉も印象的でした。

手を動かして考える ― ラフスケッチのすすめ

「いきなりパソコンに向かわないこと!」と毛利さん。

講座では、チラシの構成を紙に描いてから作り始める「ラフスケッチ」の大切さについても紹介されました。これは、構成のミスを減らし、デザインのゴールを明確にするための手法です。

プロの技にふれる実践的な時間

後半では、参加者から事前に募集したチラシの実例をもとに、毛利さんによる”ビフォー・アフター”の解説が行われました。「一番伝えたいこと」「文字が多く見える原因」「隙間を埋めたくなる心理」「書体選びで印象が変わる理由」など、プロの目線からの指摘に、参加者からは「なるほど!」と納得の声が上がっていました。

自分の「感覚」を信じてみる

色やレイアウトの選び方に悩む人も多い中で、「自然の風景や暮らしの中にある色味を参考にするのもひとつ」と毛利さん。「春っぽさ=桜のピンク、菜の花=黄色」「クラシカル=古い家具の色」など、日常にヒントがあることを教えてくれました。

また毛利さんは、「完成したと思っても、すぐに公開せず、時間を置いたり、第三者に見てもらったりすることが大切」とも話されました。自分では気づきにくいバランスの悪さや読みづらさも、“他人の目”を通すことで見えてくることがあります。「デザインに“正解”はないけれど、“伝わっているか”は相手が決める」といった言葉が印象的でした。

参加者の声

🌱「整えるだけで、こんなに印象が変わるとは!今後の広報に生かせそうです」

🌱「手描きのラフスケッチ、目からウロコでした」

🌱「情報を詰め込むだけが良いチラシではないことに気づかされました」

🌱「デザインの考え方に“優しさ”が…。伝えるための思いやりを学びました」

まとめ

「伝わる」チラシには理由がある ー 毛利さんに学ぶ“整える”デザインの力

今回の講座は、「なんとなく」ではなく「意図を持って伝える」ためのデザインの力を学ぶ濃密な時間でした。チラシ1枚にも、見る人を想い、読みやすく、手に取りたくなる工夫が込められている――毛利さんの言葉と添削事例は、参加者それぞれの活動にすぐ活かせるヒントとなったようです。

✒️毛利さんの過去の講座でも内容を振り返ることができます。

今後の予定

次回の『まちづくりのすゝめ』は、8月の終わりに開催予定です。

市民活動・NPOセンター主催のイベント、講座のお知らせはLINE公式アカウントでも配信中✨

参加1回ごとに1ポイントGET♪

3&5ポイント集めると、ささやかなプレゼントを差し上げます🎁

まずはお友だちに登録してポイントカードを立ち上げて1ポイントGETしよう!