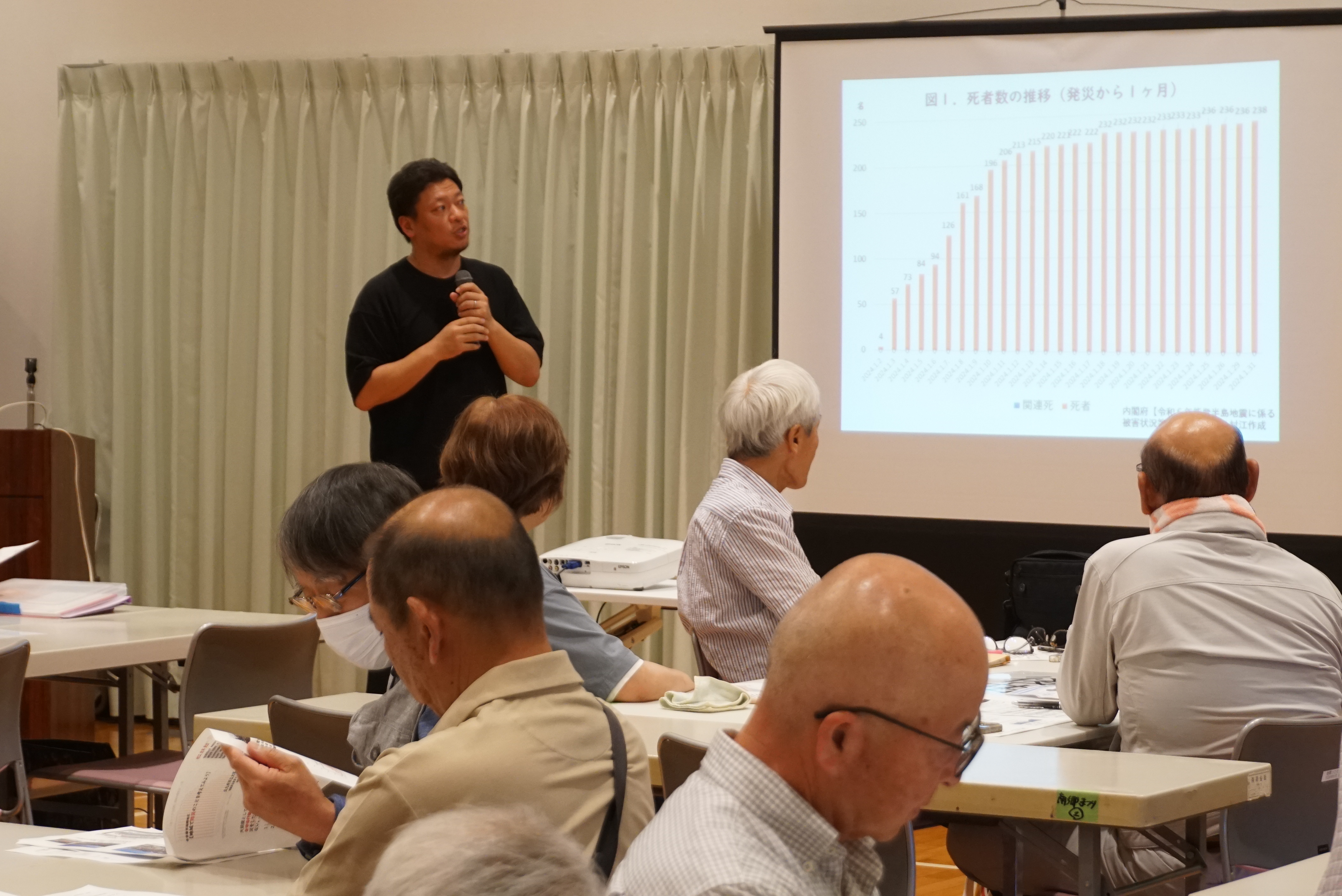

6月29日(日)、南郷地区コミュニティ・センターで「南郷地区防災計画」の作成へ向けて第0回目が開催され、13地区の自治会役員、防災士など65名ほどが参加しました。

地区防災計画とは

「わたしのまち」に災害が起きたときの対策を同じ地域で生活する住民どうしで一緒に考え、できることを見直し、災害による犠牲者を出さないための行動計画を地域一体となってつくる取り組みです。最初から完璧なものを目指す必要はありません。近隣の方が集まり、防災ゲームで楽しむ、街歩き(散策)しながら気になる箇所を見つける、これも地区防災計画の取り組みのひとつです。

*「地区防災計画」についての詳細はこちら(内閣府 防災情報)

*「地区防災計画」は行政の「地域防災計画」とは異なります。

この取組みでは、南郷地区コミュニティ運営協議会が主体となり、宗像市 危機管理課のサポートのもと全6回の行程で地区防災計画を作成します。講師は北九州市立大学 地域創生学群 准教授の村江 史年さん、記録などのサポートをPENTAGONが行います。

今回は地区防災計画 0回目

地域で防災のことを考えてみよう

災害は身近な現実として起きている

村江先生は冒頭、2024年の能登半島地震の被害状況を紹介しながら、「被災地の声は、他人ごとではない」と語られ、今まさに各地で現実に起きている災害の深刻さと、地域ごとの備えの重要性を呼びかけました。

特に、地震による家屋倒壊や火災などの「地象災害」、台風・大雨による土砂災害や浸水被害といった「気象災害」は、南郷地区にとっても他人事ではありません。「うちは川が近いから水があふれたら心配…」「坂の上にあるから崖崩れも気になるかも」など、自分の家のまわりでどんな危険があるかを、まず知ることが大切です。

災害時、まず助け合うのは「地域の人」

災害発生直後、まず頼りになるのは近所の人たち。村江先生は、「共助」の視点こそが地区防災計画の土台になると強調されました。

能登半島地震の際も、「倒れた家具の下敷きになった人を、隣人がすぐに助け出した」という実例がいくつもあったそうです。行政や外部支援の到着には時間がかかるため、「助けを待つ人」から「助ける人」へと、意識を変えていくことが求められています。

「災害は来るかもしれない」を前提に暮らす

「被害ゼロ」は難しい。だからこそ、「災害は必ず起きるもの」と想定して暮らすことが大切だと村江先生は語りました。日頃から家具の転倒防止をしたり、避難経路を家族で確認しておくなど、できることから少しずつ始めることが命を守る第一歩になります。

また、「避難所に集まれない」場合の備えとして、在宅避難や分散避難の重要性にも触れられました。

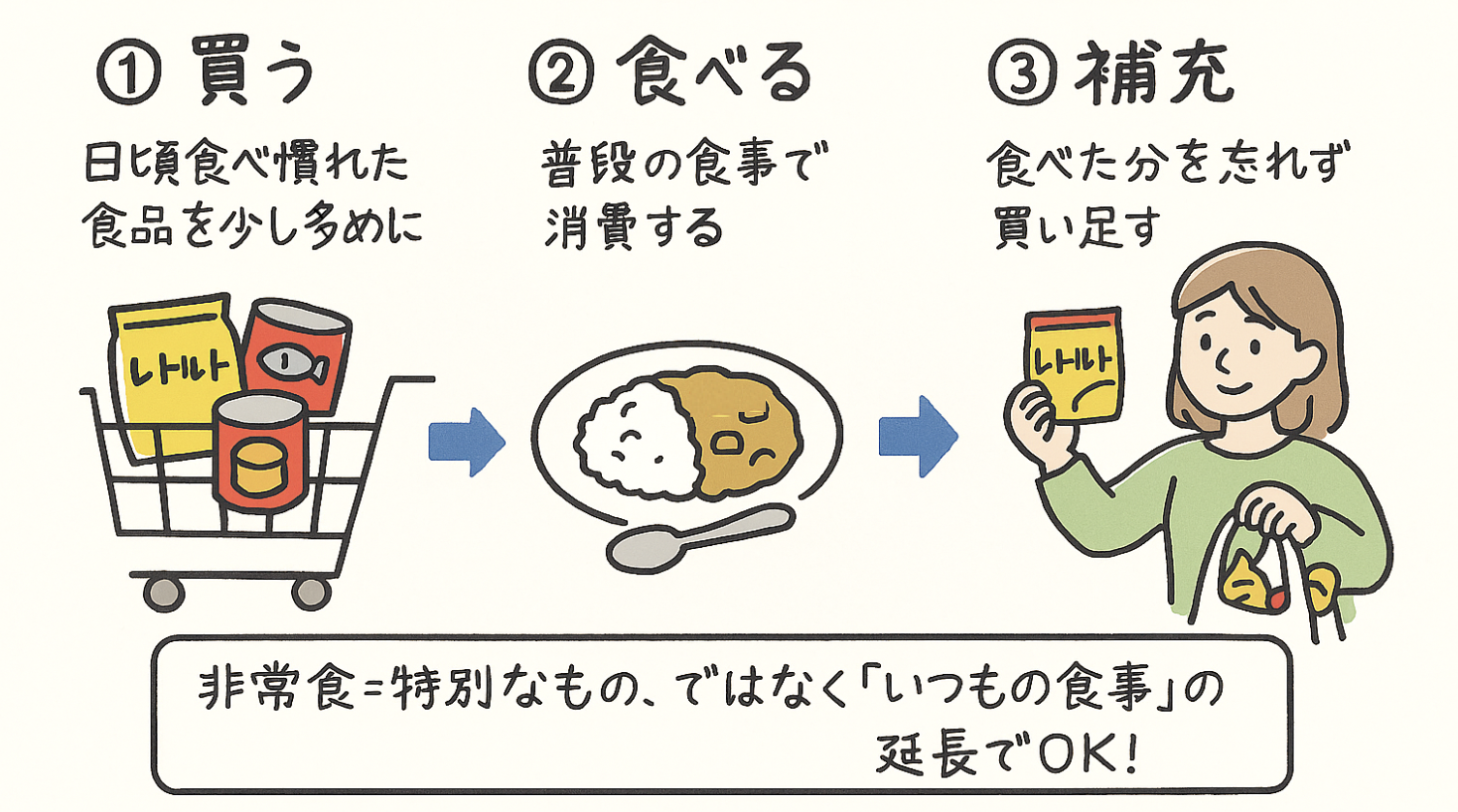

食の備えも“日常の延長”に

「備蓄=特別な非常食」ではなく、普段食べ慣れているものを少し多めに買って使いながら備える「ローリングストック」の考え方も紹介されました。

たとえばレトルトや缶詰などを常備し、定期的に食べては補充することで、無理なく備えを習慣にすることができます。「日常の中に防災を組み込む」ことの大切さについて繰り返し強調されました。

“自分ごと”にするヒントは、誰かの立場になって考えること

講演の終盤、参加者の方からこんな率直な質問がありました。

「防災って言われても、なかなか自分ごととして実感できない。」

きっと誰もが感じたことのあるこの思いに、村江先生は次のように応えました。

“自分のこと”としてピンとこないときは、

「もし孫がここにいたら?」「もし子どもが災害にあったら?」と置き換えて考えてみてください。

子どもは、これからこの地域を出て、いろんな場所で暮らすかもしれません。

でも、この南郷地区で育った子どもたちが、防災について自然と学んでいたら――

どこで災害に遭っても、自分で考え、動けるはずです。

それが、今、私たち大人が地域でできる“備え”のひとつだと思うんです。

「自分のため」ではなかなか動けなくても、「誰かのため」と思えば、はじめの一歩が踏み出せる――。そんな気づきを与えてくれる言葉でした。

0回目を終えて

ここからが南郷の“防災力づくり”のはじまり

0回目の講演は、地区防災計画づくりを前に「なぜ必要か」「何を考えるべきか」という根本を見つめ直す機会となりました。計画は一度つくって終わりではなく、毎年地域の変化に合わせて更新し、育てていくもの。これから始まる残り5回の会議では、地域のみなさん自身が主役となり、“この地域に合った防災のかたち”を一緒に考えていきます。

参加者の声

- 「平時にどれだけ人と人とのつながりを持っておくかが大変重要になると感じた」

- 「自分が何をすべきか、地域ですべきことをこれから学びたい」

- 「災害のことに意識を持つことができました」

これからの予定

次回、第1回目は8月3日(日)です。

南郷地区防災計画の作成へ向けて、「地域の危険箇所の共有」と「地域の安全箇所の候補出し」についてのワークショップを中心に行います。

これまでの地区防災計画の取り組みについて、レポートはこちらから読むことができます。

お問い合わせ

一般社団法人 PENTAGON

☎︎ 0940-36-0311 📨 info@pentagon67.com

宗像市久原180番 メイトム宗像内(窓口受付時間:平日9:00〜17:00)