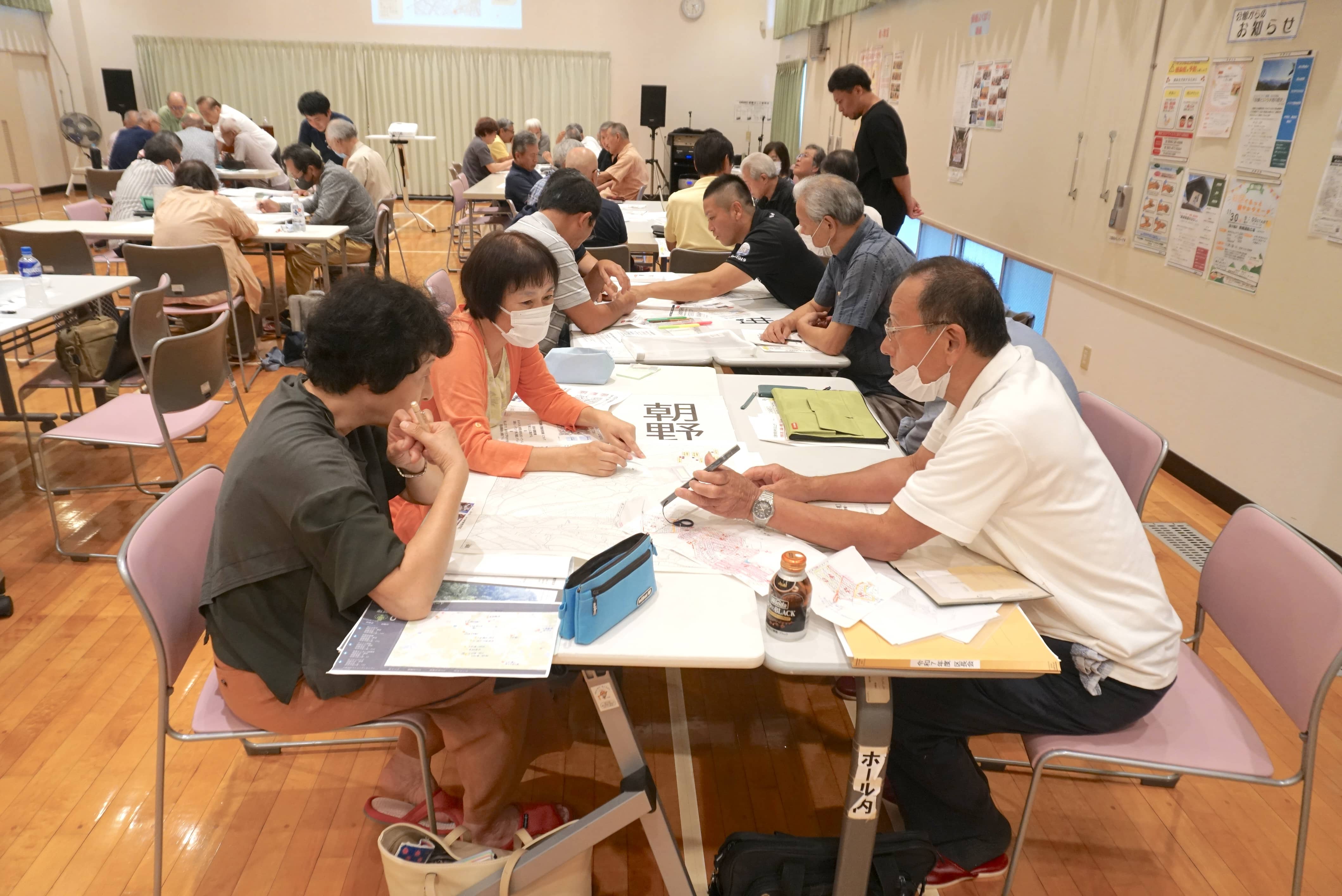

9月28日(日)、南郷地区コミュニティ・センターで「南郷地区防災会議」の第2回目が開催され、自治会役員など50名ほどが参加しました。

地区防災計画とは

「わたしのまち」に災害が起きたときの対策を同じ地域で生活する住民どうしで一緒に考え、できることを見直し、災害による犠牲者を出さないための行動計画を地域一体となってつくる取り組みです。最初から完璧なものを目指す必要はありません。近隣の方が集まり、防災ゲームで楽しむ、街歩き(散策)しながら気になる箇所を見つける、これも地区防災計画の取り組みのひとつです。

*「地区防災計画」についての詳細はこちら(内閣府 防災情報)

*「地区防災計画」は行政の「地域防災計画」とは異なります。

この取組みでは、南郷地区コミュニティ運営協議会が主体となり、宗像市 危機管理課のサポートのもと全6回の行程で地区防災計画を作成します。講師は北九州市立大学 地域創生学群 准教授の村江 史年さん、記録などのサポートはPENTAGONが行います。

今回は地区防災計画 2回目

8月9日の豪雨災害

お盆期間中の豪雨では、南郷地区でも床下浸水や土砂流出などの被害が見られました。

村江先生からの前回の振り返りでは、近隣地域での被害状況や南海トラフ地震の想定見直しなど、災害に関する状況が日々変化している中で、実際に機能する地区防災計画づくりの重要性を改めて確認しました。

前回(8月3日)のワークショップでは、冠水しやすい道路や詰まりやすい排水溝などの危険個所を洗い出し、緊急避難場所の候補を検討しました。今回は、8月の災害を受けて新たに分かった危険個所を地図に追記する作業から始まりました。

「写真の記録力はとても有効です。時間が経っても記録として残り、3年、5年、10年後にも地域で活用できます」と村江先生はお話ししました。

防災訓練(情報共有訓練)について

今回の情報伝達訓練では、従来の「決められた場所に一斉集合する」形式ではなく、実際の災害を想定し、地域の中で情報を適切に流すことができるかを確認します。

参加者は自宅にいなくても構いません。外出先からでも情報共有ができる環境があれば、できる範囲で次の人へ連絡を届ける仕組みを試します。

情報共有の手段には、電話やメール、LINEなどの電子的な方法のほか、有線放送や個別訪問、お寺の鐘、車のクラクション、マンションの火災報知器を使うなど、地域の特性に応じた物理的手段もあります。電子的・物理的な手段を組み合わせ、地域に合った方法を探ることが理想です。

また、PTA関係者、防災士、民生委員など、自治会の枠を越えてつながりを持つ人たちに協力をお願いすることで、より情報が行き届きやすくなるという事例も紹介されました。

「最初から100点を目指さなくて大丈夫です。まずは今ある連絡網を使って試してみる。現状を知ることが第一歩です」と村江先生は言います。

そこで今回は、

- どこまで情報を流すのか(伝達範囲)

- どんな方法で流すのか(手段)

をテーマに、各グループで話し合ってもらいました。

各班での情報共有方法の発表

各自治体でどのように情報共有をするのか、話し合った内容を簡単に共有してもらいました。

- 各家庭に設置されている有線放送を活用してみる

- 普段から利用しているショートメールを使う

- 既存の電話連絡網(会長→組長→会長)を実際に動かしてみる

- 有線放送、LINE、HP(今後開設予定)で情報を発信してみる

- 電話よりも文字情報の方が正確に伝わるのではないかと予測。伝達時間や正確性を確かめたい

南郷地区では11月16日(日)の9時に、市の機器管理課から各区長に一斉にメールを配信して情報共有訓練をスタートする予定となりました。

災害時の写真撮影の重要性

最後に、災害時の写真記録の大切さについても話がありました。

浸水や被害があると、すぐに片付けたくなりますが、片付けの前に写真を撮っておくことが重要です。後に「り災証明」や「火災保険」を申請する際、証拠として必要になるからです。片付けてしまうと被害の証拠が残らず、申請が難しくなる場合があります。

撮影のポイントとしては、

- 家屋の被害は四方向から撮る

- 浸水の高さは人を横に立たせて(比較対象と一緒に)撮る

- 各部屋ごとに被災状況を記録する

といった方法が紹介されました。

浸水被害からの生活再建の手引き「水害にあったときに」

水害後の対処のこと(掃除、消毒、乾燥)や被害の証拠の残し方、り災証明のこと、支援制度のことなどがイラストでわかりやすく書かれている資料について教えていただきました。参考にしてみてください。

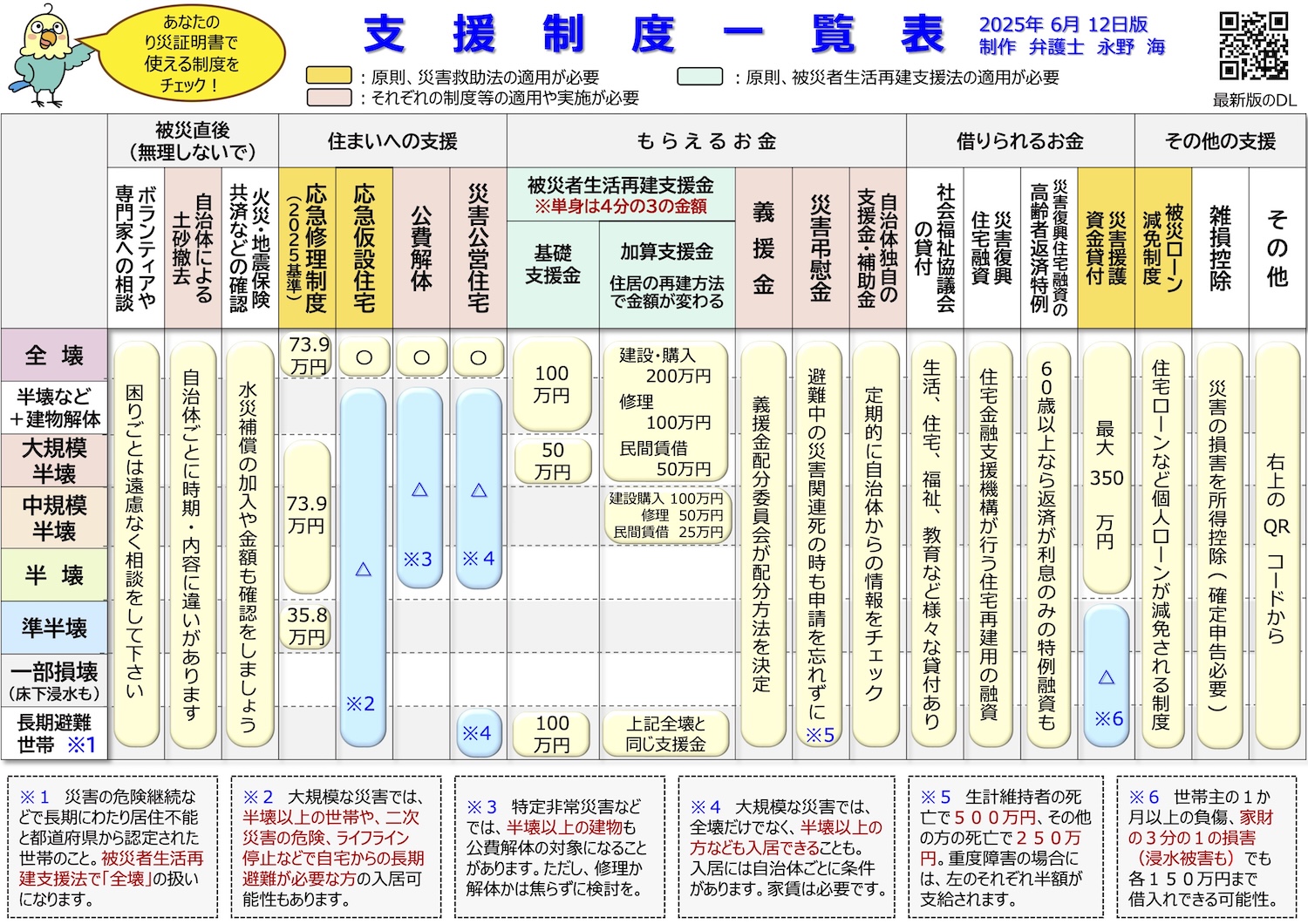

また、り災証明書で使える制度をチェックできる一覧表も紹介されました。

→ここからダウンロード

中でも「雑損控除」は見落とされがちな制度です。床下浸水をした場合の支援として使えるもので、たとえば給湯器やエアコン室外機を買い替えた場合、確定申告で控除の対象になることがあります。近隣に該当する方がいれば、ぜひ教えてあげてください。

また、災害支援については、弁護士が無償で相談に応じてくれる制度もあります。

2回目を終えて

前回の講座後に実際の豪雨を経験したことで、参加者の多くが「自分たちの地域のことを真剣に考えなければ」という思いを強くされた様子でした。

グループでの話し合いも活発で、振り返りの時間には熱のこもった意見が多く出ていました。

今回の経験を通じて災害への課題を共有し、「地域の力でできることを考える」意識がより深まったようです。

これからの予定

次回、第3回目は10月25日(土)で、区長のみの参加となります。

区長会で情報伝達方法を再度共有・確定してもらい、11月16日(日)情報伝達訓練の本番に臨みます。

これまでの地区防災計画の取り組みについて、レポートはこちらから読むことができます。

お問い合わせ

一般社団法人 PENTAGON

☎︎ 0940-36-0311 📨 info@pentagon67.com

宗像市久原180番 メイトム宗像内(窓口受付時間:平日9:00〜17:00)